特集 祖父から孫へ語り継ぐ戦争の記憶

関東学院大学准教授・宗教主事 豊川 慎

戦後八十年の今、あらためて問われているのは、戦争を二度と起こさないために戦争の記憶をいかに継承するかということです。

戦争を直接に知る世代が年々減少する中、私を含め戦後世代は戦争について、特にその非人道性について自覚的かつ意識的に学び理解を深める必要があります。紛争の解決手段として安易に軍事力に訴えるような思考にならないためにです。ウクライナにおいてもパレスチナにおいても、多くの市民の犠牲が止まない現状があります。圧倒的な軍事力やドローン攻撃などで命を奪われていく人々の、とりわけ子どもたちの日々報道される惨状をどう受け止めたらいいのでしょうか。

戦争の非人道性、戦争の愚かさ、戦争を引き起こす人間の欲望と罪深さ、これらを真摯に省みなければ戦争が止むことはないのかもしれません。戦争を引き起こす者たちの身勝手な自己正当化に対して、法の支配という国際規範はあまりにも無力であるかのようです。為政者たちによって引き起こされる戦争の犠牲者の多くは兵士として戦場に送られる若者たち、また一般市民であることに今も昔も変わりはありません。戦争で犠牲となった人々を追悼するとともに、過酷な戦場において生死にかかわる経験をしてきた人々の戦争経験の証言を通して、戦争の記憶を継承し、戦争を批判的に捉える視座を持つことが戦後八十年の今、求められているのではないでしょうか。

私の祖父(片山弘二、一九一九~二〇一二年)も戦場に送られた若者の一人でした。キリスト者であり、後に牧師となった祖父の戦争経験の一端を紹介します。

祖父は、関西学院中学部時代に鈴木浜牧師より洗礼を受けました。軍事訓練の時には配属将校に目をつけられたのか将校室に呼び出され、「天皇陛下とキリストは、どちらが偉いのか」と詰問されることもありました。

中学部を卒業後、関西学院専門部文学部に進学し、一九四一年には「赤紙」が、つまり召集令状が届きました。小さなポケット・サイズの聖書を持って入隊するも、当初は聖書の携行は認められませんでした。機転を利かせて、読み物ではなく、「お守り」として持たせてくれるように頼むと、持ち込みを許可されました。以来、襦袢(和服の下着)の胸ポケットに聖書を入れて持ち歩きました。キリスト者であることが古兵に知られると、「貴様は敵国アメリカの宗教を信じている危険分子だ」とか、「耶蘇教はこれだからいかん」と殴られたり、罵声を浴びせられたこともしばしばでした。

フィリピン、ネグロス島に渡った後、飛行訓練教育を終え、陸軍飛行第三十戦隊に配属されました。二十五歳の時でした。飛行訓練時間の不足ゆえに、祖父たち新任者には戦闘機が与えられず、「隼」に搭乗して実戦に参加することはありませんでした。しかし、ここは戦場です。グラマン戦闘機による猛烈な絨毯爆撃(地域一帯に対して無差別に行う爆撃)に幾度も遭遇しました。目の前で少年飛行兵が爆撃されました。祖父は太ももから下を失った飛行兵を抱え、必死で止血を施し、病院に運び、手を握って救いを祈るも、彼は出血多量で戦死しました。

祖父はこの時のことを、こう後述しています。「何と多くの操縦者が撃墜されて戦死したことか。誰のための討ち死にぞ。戦死とは惨死することか。唖、唖、唖、無惨! 誰がために仕組んだ戦争なのか、その人物の顔を見たいものだ。戦争の悲惨と、尊い平和を思った。」

祖父は戦死した兵士の遺骸を一か所に集め、火葬し、遺骨を集める作業の指揮にあたることを上官からいつも命じられていました。キリスト者なるがゆえに、自分一人にこの役割が押し付けられていることに心も体も疲弊していました。幻影、幻聴、幻覚にも悩まされました。静寂と心の癒やしを求めて、日曜日には現地フィリピンのプロテスタント教会の礼拝に行く機会もありました。日本刀と拳銃を腰から外して祖父が礼拝に出席することを隊長が許可したのは、フィリピン人牧師と協力し、空中戦で墜落した日本兵の遺骸の収容を祖父に任せるためでした。

祖父は一九四五年八月一五日の終戦の時をルソン島北部の山中で迎えました。米軍の猛爆によって山中での籠城を余儀なくされていました。その後、山下奉文陸軍大将の投降勧告に従い、投降して米軍の捕虜となり、ルソン島のカンルバン収容所に送られました。

聖書と讃美歌を持っていたことから米軍側にキリスト者であることが知られ、祖父は従軍牧師の手伝いを命じられ、捕虜収容所内のチャペルの仕事に従事することになります。収容所内では日本人によるキリスト教集会も開かれるようになり、日本基督教団の宗教宣撫班員として軍属として徴用されていた中田善秋氏を中心に「信友会」が創られ、回覧誌『信友』も発行されました(詳細は小塩海平『BC級戦犯にされたキリスト者 中田善秋と宣撫工作』いのちのことば社、二〇二二年参照)。

祖父にとって戦争体験として最も忘れ得なかったのが、山下奉文大将や洪思翊中将などの戦犯処刑(絞首刑)に立ち会ったことでした。罪状を訳して読み聞かせ、死刑執行までの最後の時を過ごしました(詳細は片山弘二「山下奉文の処刑に立ち会って」『中央公論 歴史と人物』八月号、一九七八年、参照)。

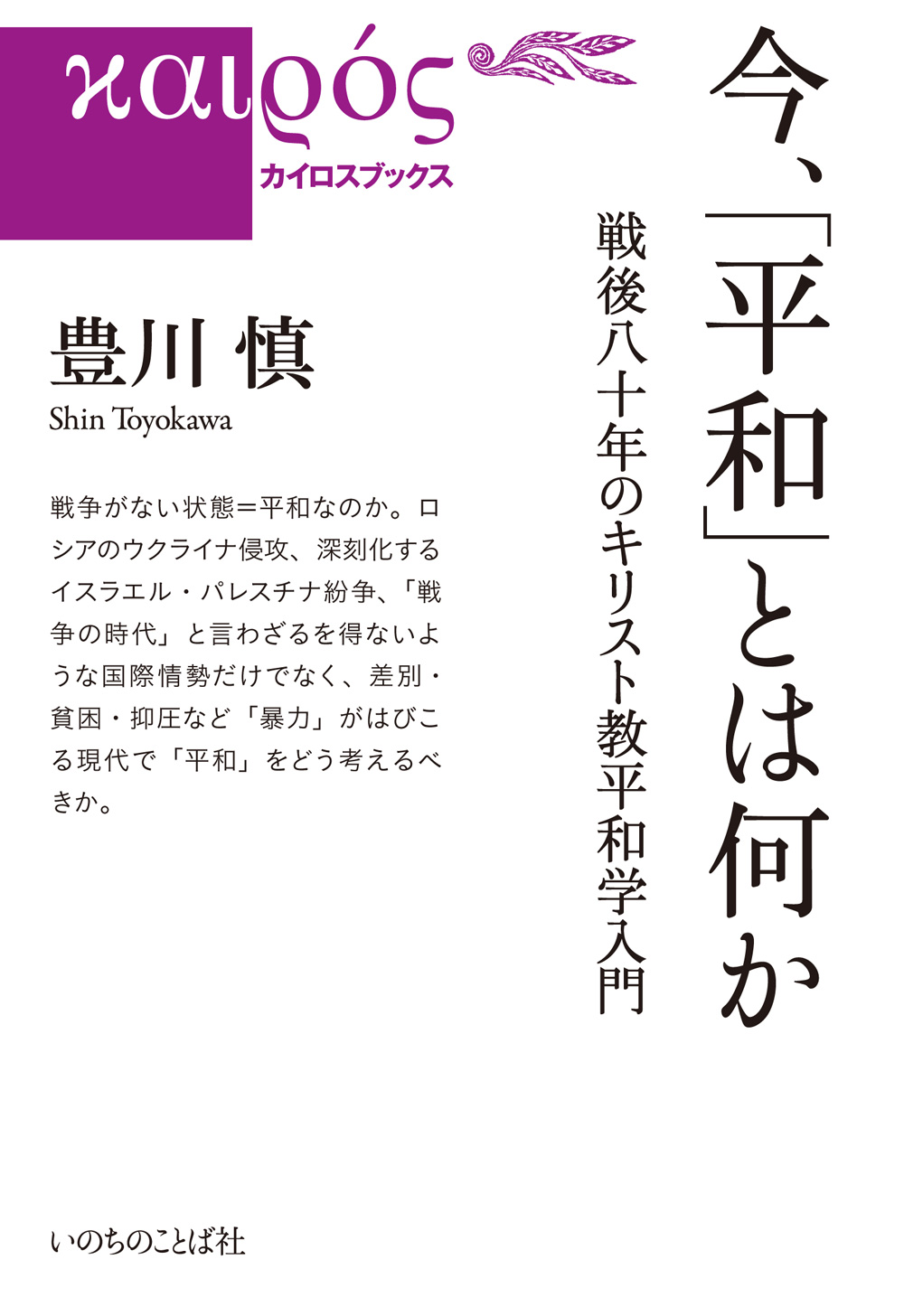

祖父から語り聞いてきた戦争の悲惨さと平和への強い思いが、私が今、平和学を学び教え、キリスト教平和教育に従事している背景の一つとなっています。祖父から受け継いだ私自身の戦争と平和への思いに関しては『今、「平和」とは何か 戦後八十年のキリスト教平和学入門』をお読みください。

『今、「平和」とは何か 戦後八十年のキリスト教平和学入門』

豊川慎 著

四六判 104頁 定価1,100円(税込)

いのちのことば社